電子管の高圧陽極パルス電圧の観測

KEK PSの20 MeV陽子リニアックの大電力高周波系の最終出力は、フランスのトムソン社製の3極管TH516を使用して、最大1.5 MWのピーク出力が得られていた。この電子管の冷却は、蒸発冷却方式であった。イメージとしては、100℃で沸騰する湯の釜の中に電子管があり、水の蒸発熱により冷却するのである。もちろん、蒸気は熱交換器を経て冷却され、水となって元の釜に循環する。水の蒸発熱は大きいので、この方式は熱効率が良いという長所がある。しかし、蒸発には突沸という厄介な現象が伴う事があり、更に、3万ボルト程度の高圧の中で使用されているので、なんらかの水の汚れ等が原因で、蒸気を流すガラスパイプ付近に放電が起きてしまう事もある。というわけで、なかなかデリケートなシステムといえた。放電等により、この電子管の動作が不安定になると、パルス陽極電圧波形に、ノイズと見間違うような形で、その兆候が表れる事があった。当時は岩崎のあまり速くないオシロであったが、よく見えた。

高周波担当者は、オシロの陽極電圧波形と、電子管TH516の陽極ボイラーの沸騰具合を毎日点検したと記憶している。

レーザー整列法の信号処理

J-PARC陽子リニアックの整列方式は、当初レーザー方式が検討されていた。レーザービームを、4分割したターゲットに当てて、夫々の分割面から得られる信号を比較して、ターゲットの変位を算出するのである。長さ50メートルほどのテストシステムが構築され、変位測定結果が検討されたが、見た目に違和感があり、目標精度に達しているとは思われない。

筆者の助言は、

生の信号を観測する事から始めて、測定系を再チェックする事であった。

これは、一つの測定システムが構築された後では、引き続いて行われるはずの改良という意味で、当たり前の事であり、なんら目新しい助言ではない。

結果から見て、筆者は判断を間違えてしまったといえる。筆者の感覚では、測定系の再チェックは当然の事として行われると考えていたのだが、担当者は、そうしたチェックをする事なく、レーザーシステムは、精度が足りないと判断を下したのである。

担当者がギブアップしたので、筆者はレーザーシステムを点検した。

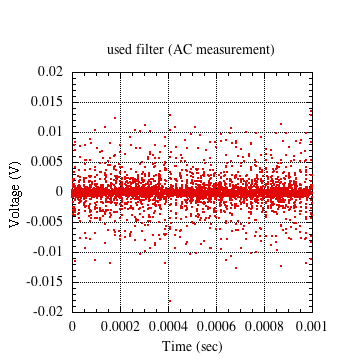

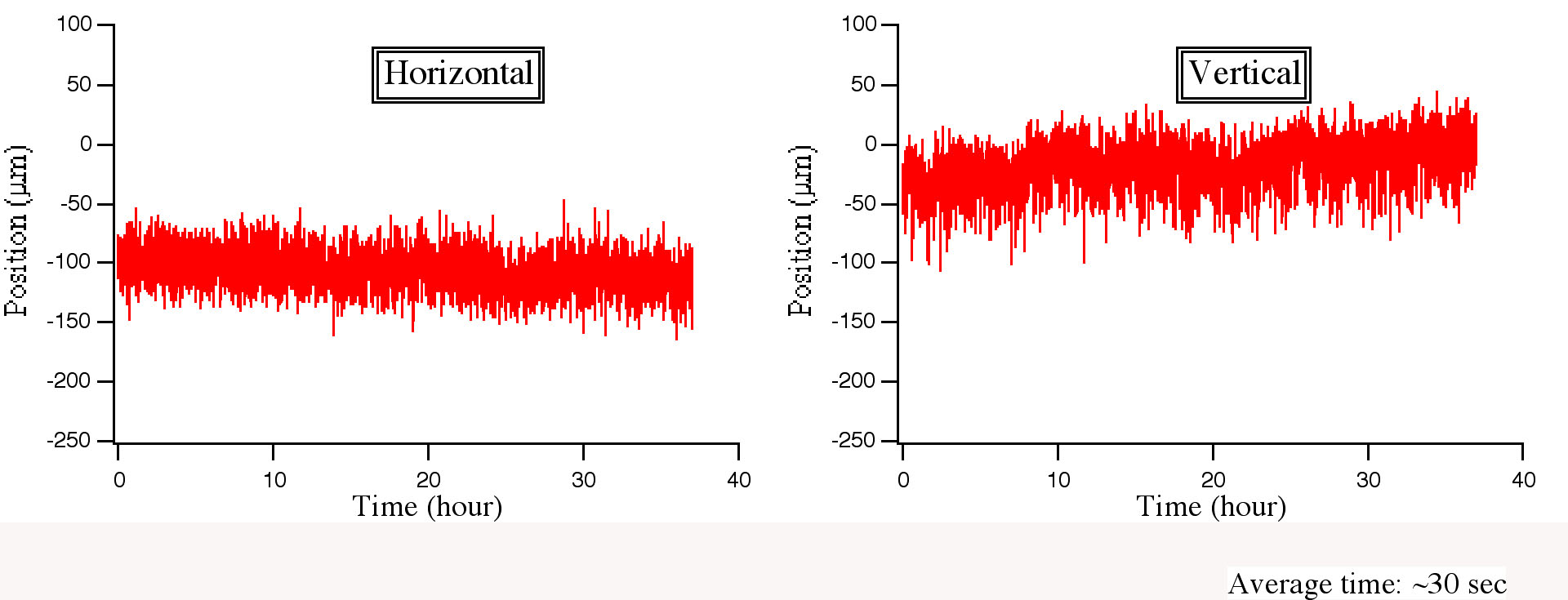

図1には改良前の生信号、図2には、ロウパスフィルター改良後の生信号を示す。生信号を観察さえすれば、当然ながらフィルターの改良は視野に入ったはずではないか。

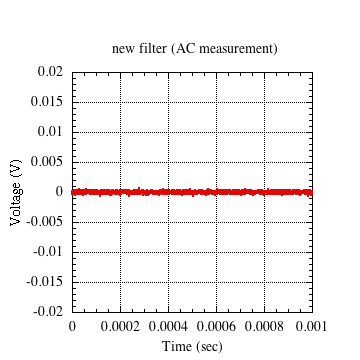

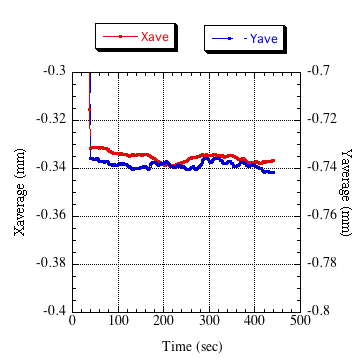

図3は、修正前のコンピュータのアベレージソフトの測定変位出力(長時間測定)、図4は修正後のアベレージソフト出力(短時間測定)である。些細なミスにより、信号処理ソフトにおいて、アベレージ処理は適正に行われていなかったのである。システムのチェックを行えば、簡単に見つかるはずのソフトのバグであった。

デジタル化され、信号処理された結果だけを見ていては、大きな事実を見過ごす事もありえよう。信号処理過程では、生信号から多くの部分を切り取ってしまうのが普通である。本来、そうした処理は物理的な裏付けの元に行われるべき作業である。裾に小さな山があれば、それをならした結果だけで良いのかを判断する知識が必要であろう。

昔、回折写真の斑点の計数を、何もバックグラウンドを持たないアルバイトの女性にお願いしたと聞く。加速器のビーム処理は、そうした作業とは異なるとの認識が必要であろう。

昔、回折写真の斑点の計数を、何もバックグラウンドを持たないアルバイトの女性にお願いしたと聞く。加速器のビーム処理は、そうした作業とは異なるとの認識が必要であろう。