本日DTL1の26mAフィードフォワード試験中に反射でのRFインターロックにより空洞へのパワーが投入できませんでした。 原因としてはビームローディング分のパワーを多く投入しなくてはならないため、カプラーでの放電を疑いました(U氏等との検討の結果)。 対策としてカプラーのカップリングを上げるためカプラー挿入量を変更しました。

調整結果をみると、ビームは加速したらしいが、カップラー調整は中途半端なので、定性的な事を少し述べる。

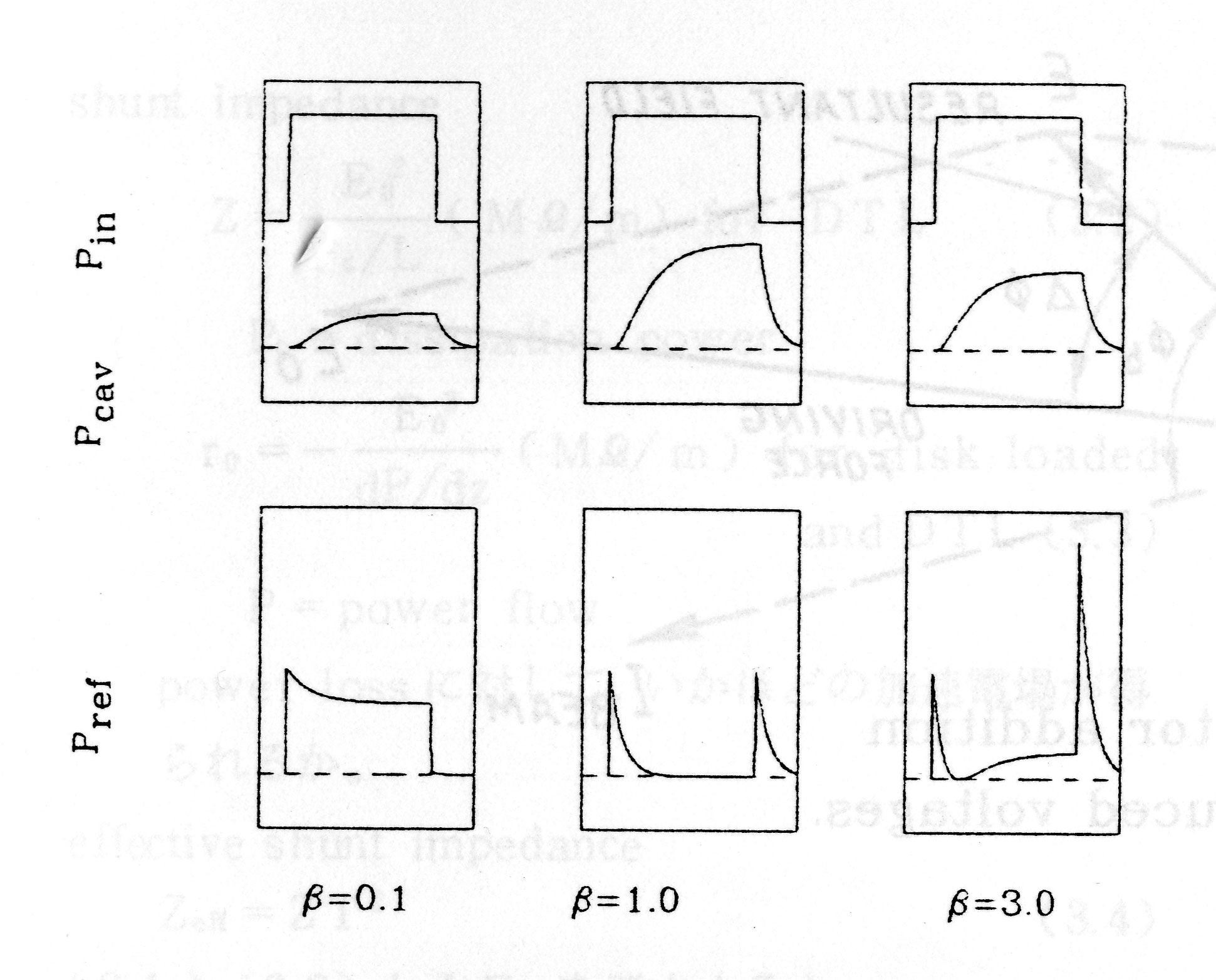

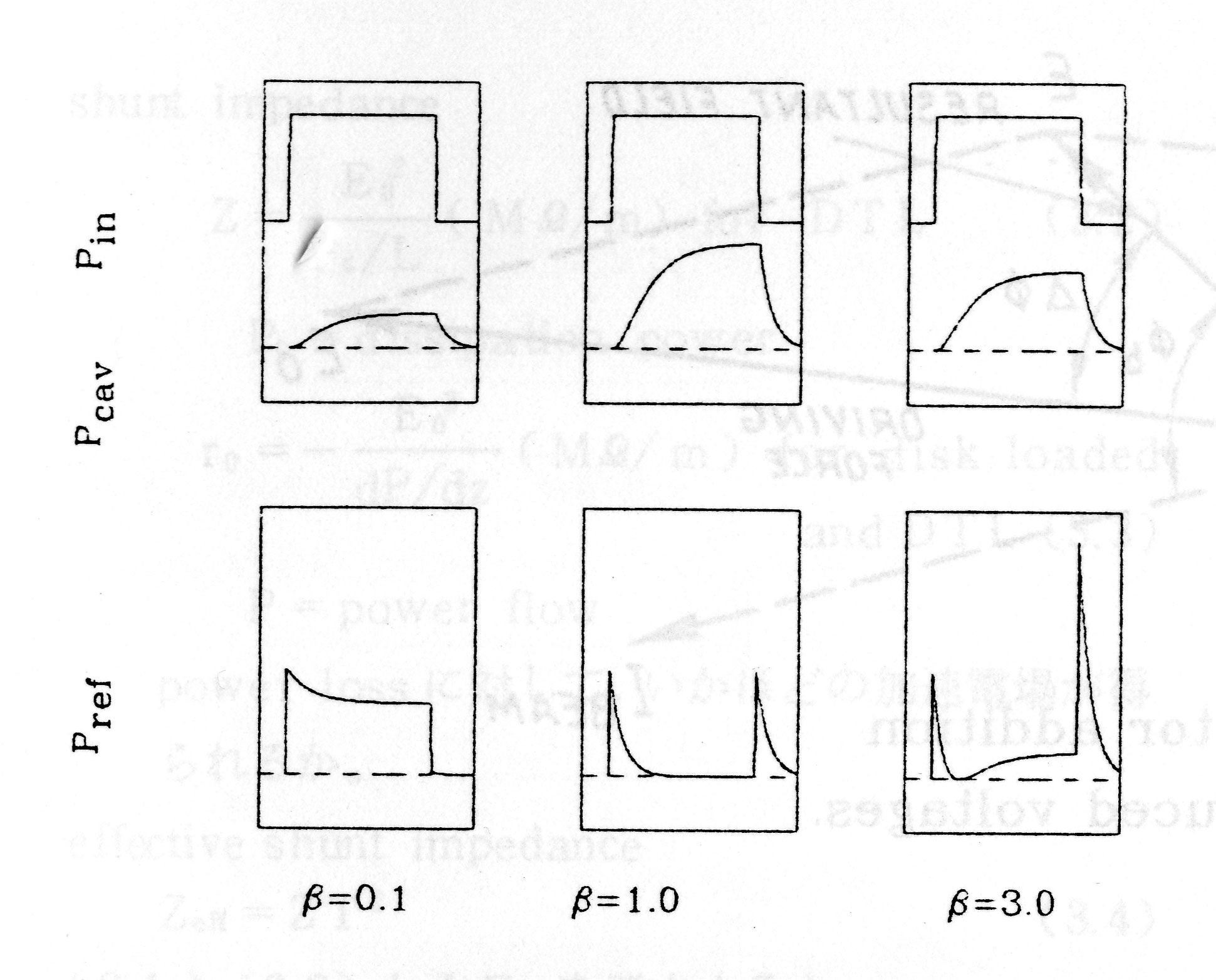

上図は、定在波型空洞(DTLやSDTL)に高周波電力パルスが入力された時の、入力波形(Pin)、空洞波形(Pcav)、反射波形(Pref)の様子が、入力カップラーと空洞との結合度(β)の値により、どのように変化するかを図示したものである(図の形は計算結果)。注目するのは反射波の大きさの時間的な振るまいと形である。最初は全反射なので、入力の全てが反射し、その大きさは入力と同じである。カップリングが1より大きいと、一度反射がゼロになってから、カップリングの大きさで決まる定常的な反射の値となる(右図)。パルスが終る時には、入力より大きな反射が起るので、カップリングが1より大きい事がわかり、入力との比較から、一目でカップリングの大きさの見当がつく。カップリングが1より小さいと、反射波の大きさがゼロとなる事はない(左図)。

J-PARCリニアックでは注意する事が一つある。DTLは2本のカップラーを使っているので、2本を適切に設定した場合には、個別のカップリングが1より大きくても、夫々のカップラーで観測する反射波が途中でゼロになってから、再び大きくなるという振るまいにはならない場合がある。DTLで採用しているツーフィード方式を扱う場合には、この方式をよく理解した上でないと、自分の意図した事が設定に実現されない事が、一見起るので、とまどう事になる。その辺りは、よく勉強してから、作業を行うべきであり、やみくもにカップラーの調整を行うと悲惨な結果を招く。 SDTLは、1タンクに1本のカップラーなので、基本の知識だけで充分である。

●カップリング調整の結果はどうか以上を踏まえて、カップリング変更後の空洞波形を見てみよう。以下の図では、DTLの場合、濃青線は空洞波形、空色は入力波形、ピンクと緑は、二つのカップラーの反射波形であろう。SDTLでは、ピンクと緑は、二つの空洞のそれぞれの反射波であろう。ビーム幅が50マイクロ秒なので、ビーム補償用の高周波パルス幅もほぼ同じ長さである。将来の定常運転では、この幅が、そのレベルのまま500マイクロ秒に延長されると考えればよい(高周波電源が対応できる場合)。

○DTL01:入力波形では、その途中でビーム補償用のパルス電力の増加分が見えている。空洞波形はそこでほぼ平坦なので、タンクレベルがほぼ一定になるようにチューニングされて、ビームを加速している事がわかる。定常的な反射レベルが二つのカップラーで違うので、二つのカップラーのカップリングは大きくずれている事がわかる。従って、一方では、ビームのタイミングで反射が増え、一方ではほぼ平坦である。

○DTL02:緑のカップラーは、反射が一旦はゼロになっているが、ビームが来ると反射が増えている。下方に図示したSDTLと較べると、一見不可解と思われるであろう。

○SDTL01:ビーム補償用の入力パルスの立ち上がりが悪く、そのチューニングが適切でない為に、タンクレベルがビーム加速と共に減少している。その他の図では、ビーム補償がほぼうまく設定されているので、ビーム負荷によるタンクレベルの変化は小さい。

○SDTLのカップラーはオーバーであり、ビーム補償パルスの時に、反射波は減少しており、これらは教科書通りの姿である事を示している。反射波がゼロになる辺りで、かなり鋭角的に形が変わっている。もともとこの辺りは、振幅と位相の変化が大きい所であるが、このような形の場合には、特に位相の変化も大きくなるはずである。経験的に言えば、数学的な特異点に近い形が高周波波形に観測される場合には、結果が悪い事が多い。

○以上の結果を見ると、ツーフィードシステムを理解した上でDTLチューニングをしたとは到底思われない。タンクレベルがビームローディングによりへこまないように、二つのカップラーを適当に動かした結果と変わらない。ビームを止めたので時間は充分あったはずと思う。DTL2などは、チューニングの予想と結果が違うので、ほとんど解決策が見当たらなくなった状態と推定される。当日は、加速管の責任者はシフト明けで現場にいなかったと聞く。そのような場合には、慎重な対応が必要ではないか。2本のカップラーがついている空洞は、DTL型以外にもあるが、そこで原理的な動作に精通していれば、このような悲惨な結果を招く事はなかったのではないか。

○初めての加速で、ビーム電流が大幅に変わる場合には、”加速器スタディ”の時間をきちんととって、カップリングの調整を注意深く行う事が、本来の姿であろう。ビームが無い状態では、カップリングの最適点を見つける微調整は難しい。特に、DTLはカップラーのハンドリングパワーが大きく、ツーフィード方式で複雑な動作である。そのような加速器スタディ時間を計画しなかった事が、第一の失態である。次に、チューニング結果からみて、 DTL のフィード方式に関しての素人が片手間に行うべき類いの課題ではないという事が、明らかになったのではないか。従って、DTLの動作を知らない者が、片手間でチューニングを行った事が、第二の失態であろう。壊しておいて壊れたと云う状況に、容易になり得た可能性があったのである。

○カップリングが1に近い状態でも、25mA程度のビーム加速は可能であるが、望ましい状態とは言えない。しかしながら、カップリングを変える根拠が「カップラーの放電らしい」という判断は、その場での調査と検討不足の結果ではないか。

ビームローディングに伴う反射により空洞がダウンする場合には、まずインターロック用空洞反射電力測定のタイミングとレベルを変更してみる対策が考えられる。次に、コンペンセーション電力を徐々にあげながら、位相と振幅を微調整する事も必要であろう。それ以外にもチェック項目は多々あるが、そのようなテストをした上で、カップラーが放電していると判断したのであろうか。

○今回の場合、空洞が放電していた原因は、MEBTのマッチングをきちんと確認する事なしに、大きなミスマッチ状態で、25mAという大電流をいきなり加速した事に起因する。それは、後日行われたミスマッチ解消と同時に、リニアック全系に生じていた放電が激減した事から明らかではないか(MEBTでのミスマッチの修正)。入射部分でのマッチングを確認せずに、いきなり大電流を加速するというのは、単なるミスでは済まされない大失態ではないか。気楽といえばそれまでであるが、相応の予算をつぎ込んだ大切なマシンの初運転の計画としては、杜撰すぎる。スタディグループの中にDTLの専門家はいるのかどうか。あるいは、スタディ計画をたてる時に、加速管グループの意見が反映される仕組みがあるのかどうか。