L3BTデザイン変更の経緯 2002年

○ J-PARC L3BT(リニアックから次のリングへのビーム輸送ライン)のデザインは2002年から2003年にかけて、全面的に刷新された。その経緯をここで記す。

- 1998年にJ-PARC建設が決まった時、リニアックは原研を通じて予算が行使される事になった。ところが、リニアックのデザインはKEK案を全面的に採用する事になった。この時期、加速管部分のデザインは既に終わり、KEKにおける60MeV部分までの建設が始まり、加速管の契約が進行していた。

- 上記の経緯故に、まだ手付かずだったリニアック出口からリングまでのビーム輸送系(L3BT)のデザインは原研が担当する事になり、その案が2001年には出回るようになった。

- 2001年頃の加速器デザイン検討会において、L3BTのデザインは、多くの方々から批判を浴びたが、その批判の主な点は次の通りであった。

- ベータ関数の形と大きさがどうか。

- 空間電荷効果が相当に強いと予測されるにもかかわらず、空間電荷効果を考慮せずに基本デザインを行っている。

- エネルギー(運動量)コリメータシステムを導入している為に、ベータ関数が大きな影響を受けている。エネルギーコリメータが本当に必要かどうかの根拠に欠ける。

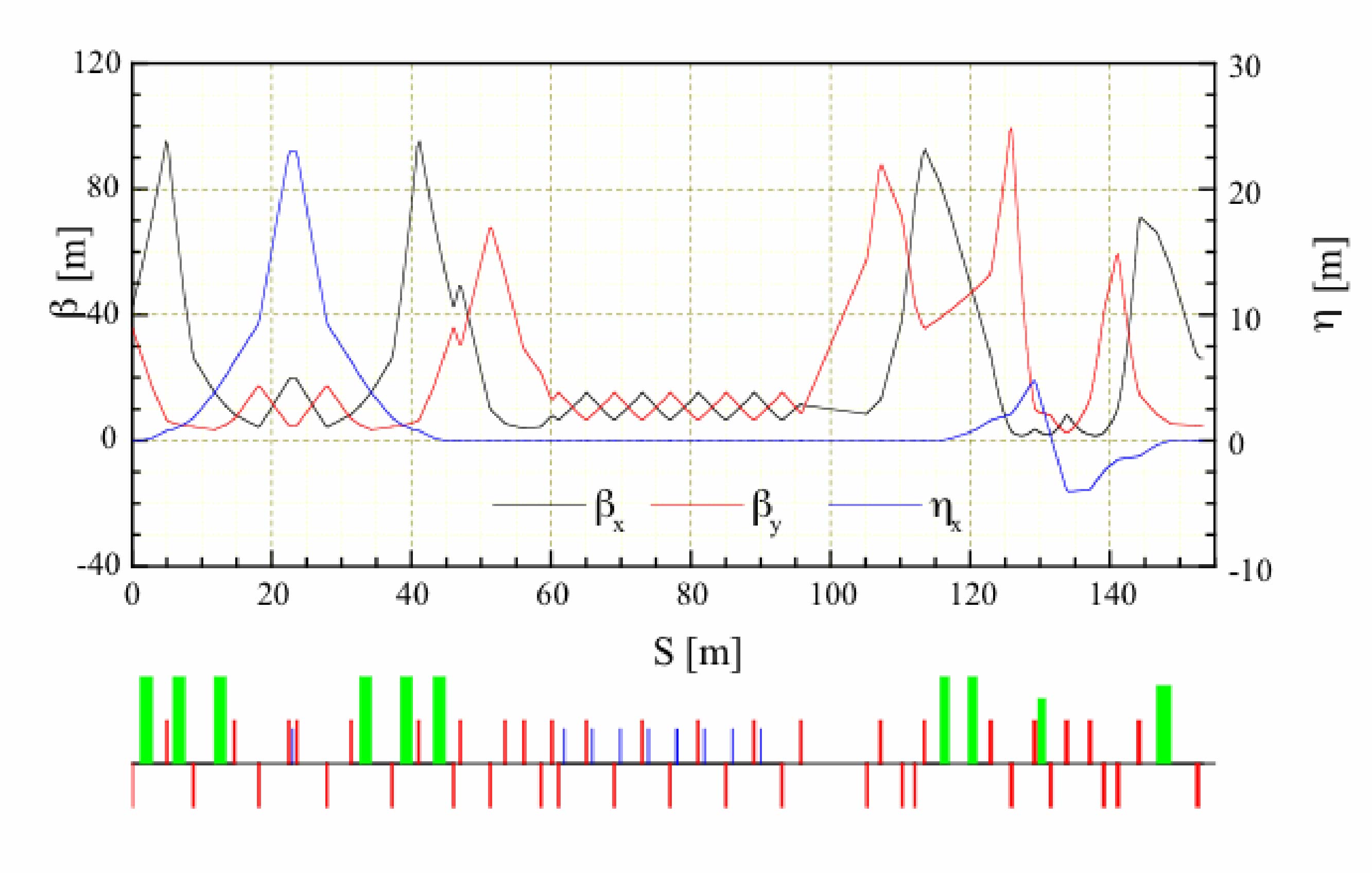

Technical Design Report (TDR)用に公表された当初のビームラインを下図に示す。

● 推測であるが、空間電荷効果を最初は考慮に入れないというデザインの手法は、リングデザイン用のソフトを採用している故と思われる。リングの場合には、チューンシフトは常に大問題になるが、その大きさは、リニアックに較べておよそ一桁は小さい。従って、小さな摂動の形で空間電荷効果を考慮しても、ほとんど充分なのである。多重回転とあいまって、問題が生じるという事なのであろう。

リニアックでは、ビームライン通過は一回限りであり、大きな空間電荷効果により、軌道のパラメータは大きく変わってしまう。リングになじみの深い方々には、こうした事情を実感として理解する事は難しいようだ。実例を挙げよう。L3BTのデザインの改訂の終了まじかに、リングデザインを主導的にしていた方から、L3BTのデザインをして見たので、ビームシミュレーションを行って、他のデザインと比較をしてほしいという提案があった。結果を見ると、リングデザイナーのL3BTデザインのエミッタンス増加が一番大きい結果がでた。収束力が弱過ぎて、そのような結果になったのであるが、リングデザインの常識からすれば、強い収束力を持つラインだったかもしれない。

● 2001年の某月のある日、加速器リーダーが訪ねて来て、新たなL3BTデザインを引き受けろという。当時は、KEKに建設中の60MeV陽子リニアックのビーム試験が目前に迫った段階であった。リニアックの基本デザインは終了していたが、私の中では、それまでに自分で作ったソフトを他の方々の為に使い易くする事等を含めて、かなりの労力を要する仕事が残っていた。更に、L3BTデザインは原研の管轄となっていたので、そのような仕事を引き受けても、新たな別の問題を生じる事が懸念された。おまけに偏向磁石を含むビームラインのデザインなどは、それまでに行った経験はない。しぶっていると、どうしてもお願いしたいと何度もいう。L3BTデザインの改訂は、リーダーから懇願された故に、やむなく全体の事を考えて引き受けたのである。この項の内容に事実誤認等があれば、御連絡を。

● 引き受けた仕事の内容についてある程度考えた後、ある若手研究者にL3BTのデザインをやってみないかと提案した。これは、一つのまとまった大きい仕事であり、担当者の考えが反映出来る仕事でもあると考えた。そうした意味で、若手研究者にとってもやりがいがある仕事ではないかと考えたのである。彼は次のように言い、即座に断った。

- 空間電荷効果を含むデザイン用のソフトがありませんので、そのデザインは無理でしょう。私はやりません。

断る理由に一理はある。最初の原研デザインは、そうしたソフトが見当たらず、既存の(リングデザイン用)ソフトで間に合わせたから、あのような形になったのである。ソフトの輸入に熱心な方はこのように考えるのであろう。ソフトの移植も一つの立派な仕事ではある。この項の内容に事実誤認等があれば、御連絡を。

● その後、およそ3ヶ月かかって、以下の二つのデザイン用ソフトを開発した。

- 偏向磁石と3次元空間電荷効果を含むビームライン用のデザインソフト

- L3BTビームラインを計算出来るように、3Dシミュレーションコードを拡張する事

強い空間電荷効果を含むL3BTシミュレーションを行って、良い結果が生まれる時のビームラインパラメータを、何らかの形の指標として表す事が、最初のプログラムの目標となった。その過程で、一体どんなラティスが良いのかを色々とテストした。更に、エネルギーコリメータシステムは、本当に必要なのかという検討も同時に進めた。3Dシミュレーションの中に、ビームコリメータを設置して、ビームの落ち方を検討した。

● ほぼ半年後に次の特徴を持つビームラインデザインを関係者に提案した(L3BTダイナミクス検討会議事録)。

- それぞれのアーク毎に分散を消した。

- 収束力を相当に強めた。

- J-PARCリニアックでは、デバンチャーを含めて、デザイン通りに設定がなされれば、相当な悪環境の場合においてさえ、エネルギーコリメーションシステムが必要となる事態には至らないとの結論を得て、エネルギーコリメーションシステムは採用しない。

- 以上の結果として、ビーム電流が変化しても、ビームラインパラメータを一定のままで、マッチングが保たれるラインとなった。

最終結果として得られた基本アークを下図に示す。下図は上図の最初のアークに相当する部分であり、みにくいが上図と縦横のスケールを同じにした(ベータ)。詳細は(Design and Construction)の「L3BTノート」の項目を参照。

L3BTデザインの改訂を引き受けて、注意した事・感じた事を記しておこう。

- 多くの関係者の関心が深いデザインなので、デザインを進めるにあたり、デザインの検討は公開で行う事にして、皆様の参加をお願いした。議事録も詳しく書くように要請した。

- リング入射との関連が強いので、リング関係者の意見をしばしば求めた。疑問や質問に対しては多くを説明したと考えているが、リニアック側からのリングに対する基本仕様に関する質問の答は、なかなか得られなかった。人により考えが多様であるとの印象も受けた。

- この仕事には、(経験の無い仕事だったので)相当の時間を投入せざるを得なかったが、終了後しばらくして、その間の他の仕事の進展が足りないと詰問されるとは思わなかった。それらは、その後の建設完了までの数年間に行えば済む話だったからだ。国家安康とはよく言ったものである。