RFQ加速の問題点

- 現在(2007年6月)のJ-PARC陽子リニアックに設置されているRFQは30-mA RFQと呼ばれる。その意味は、ピーク電流30 mAに対して、デザインを最適化したという事である。初段グループは、10億近い経費を見込んで 50-mA RFQ空洞を製作中であり、空洞の半分は完成しているという。この空洞をJ-PARC建設初期の財政難の時代に見切り発車した理由は、30-mA RFQでは50mAを加速出来ないという予想にあった。何故、「予想」なのかと云えば、30-mA RFQで50mAを加速出来ない根拠をシミュレーションで示せという周囲の要望を初段グループは断固無視し続けたからである。従って、公式見解によれば現在の30-mA RFQでは50 mAビームを加速出来ないのである。一般にリニアックは、ある透過率を伴って加速を行う。PSの陽子リニアックのような古いタイプの入射方式では透過率70%程度である。

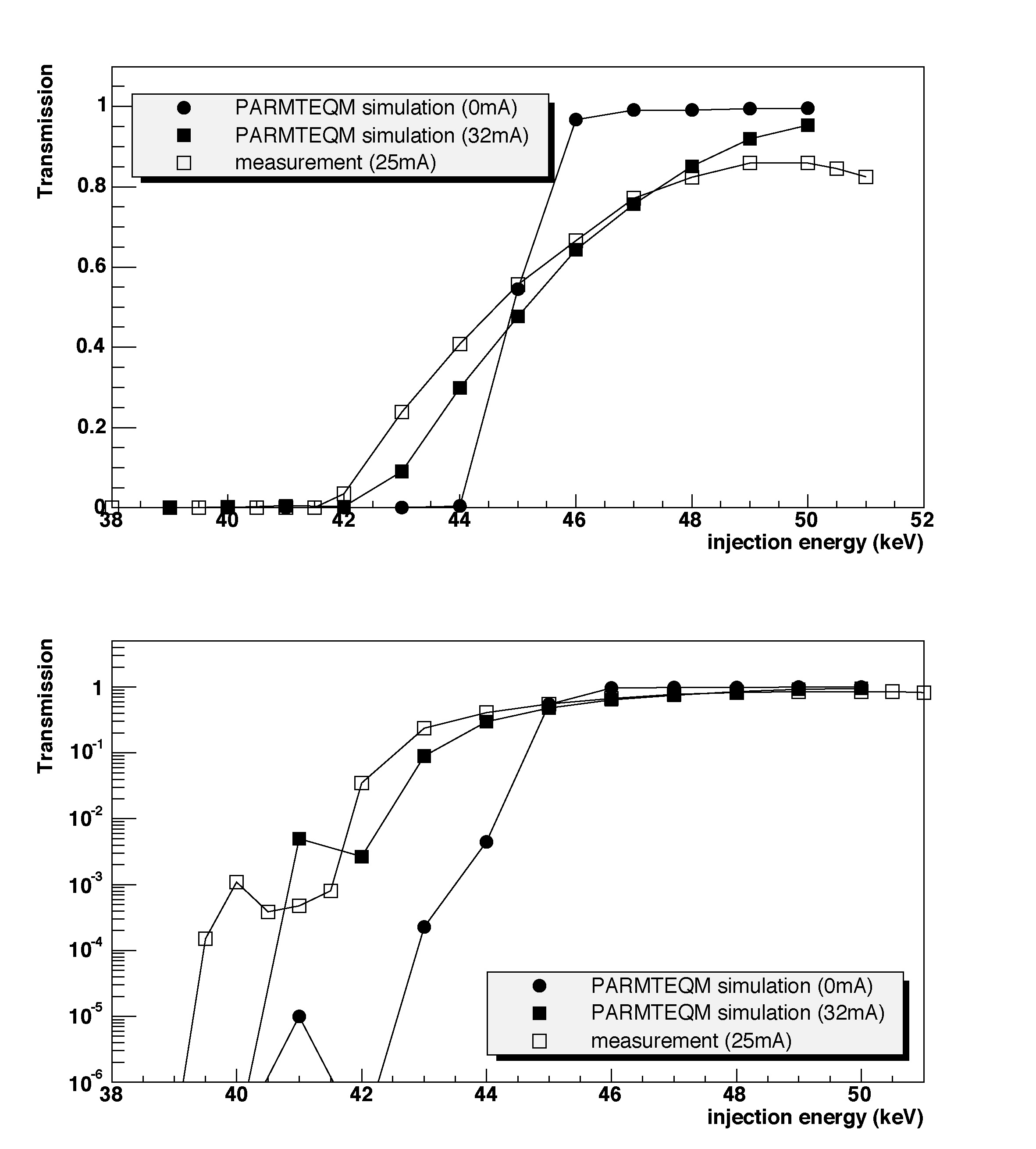

- 30-mA RFQの電流透過率の最近の測定値(2007年5月17日配信)を下図に示す。

担当者のコメントは「PARMTEQMは、バンチング初期の空間電荷の取り扱いの妥当性はあるとは言えないのですが、結果としては、割と実験と合っているように思います(定性的評価)。ノミナルな入射エネルギーでの透過率の測定値が低いのは以前からの問題点ですが。」

このコメントはほぼ妥当と思われる。上図の横軸は入射ビームのエネルギーであるが、問題は横軸がビーム強度の場合である。シミュレーションでは30mAビームの透過率は90%を越える。ビームが増えて、50mAになれば、この値は下がる。仮に80%としたら、そのRFQ は50 mAビーム加速に使えないというのであろうか。昔のKEK PSリニアックに較べると10%も高い。50 mA RFQを新たに作り、その透過率が90%とする。透過率の増加分10%は10億に値するかどうかが問題である。

- 深刻な問題は実は更に別の所にある。30 mA RFQの実際のビーム透過率は80%程度である。これは、デザインと製作過程に起因する加速電場の乱れに由来すると推定される。そうした技術的な対処次第によって、透過率の10%程度は簡単に落ちてしまうという事だ。RFQ出力エネルギーが低いのも、同じ原因と推定されている。

その辺りの技術的問題にきちんと対処する事なく、ただ数値上のデザインを変えて、50-mA RFQの建設をスタートさせた姿勢が問題と云える。

- 2006年11月からのビームスタディを通じて、30-mA RFQに複数の無視出来ない問題が生じている事が判明した。加速性能の悪さと放電特性の悪さである。

- 加速性能の悪さに起因する出力エネルギーの低下は、大強度ビーム加速になればなるほど、その悪影響が顕著となると推定される。

- 放電特性の悪い事も、大電流高デューティビーム加速になれば、その影響が益々無視出来なくなる。

- 現在製作している50-mA RFQは、こうした欠陥に対してなんらの対策を施す事なく、見切り発車したと推定される。

- 従って、J-PARC リニアックのRFQは50mAビームを安定に定格通り加速する事は、極めて難しいと、現時点では推定される。

結論

J-PARC RFQには、上述した二つの大きな欠陥がある。製作途中の50-mA RFQは、古い欠陥に対処する事なく、製作されていると推定されるので、30 mA RFQを50 mA RFQと置き換えても、何の改善にもならず、新たな問題を生む可能性が残るだけである。ここでも担当者の隠蔽体質が、本来ならば修正されている製作上の欠陥を持続させ、RFQ加速に対する楽観的な見方を難しくしている。従って、仮にイオン源から55mAビームが供給されたとしても、RFQ出口から、定格通りの質の良い50 mAビームを期待する事は、なかなか難しい。